紫菜,又称紫英、索菜、灯塔菜,为我国沿海地区的重要经济藻类。我国沿海食用、药用紫菜的习俗已流传1 700多年。特别是21世纪以来,我国的紫菜栽培进入了一个快速发展期,形成了一个新的产业,对推动我国水产业持续健康发展起了很大作用。

(一)起源与传播

【起源】紫菜生长在沿海潮间带的岩礁上。据化石“记载”,紫菜于10亿年前就于此代代繁衍,生生不息。在东南沿海的海岛上,960—1279年,我国渔民就在特定季节,通过机械方法清除岩礁上的杂藻和动物,以增产紫菜。这种岩礁被称为“紫菜坛”。据《平潭县志》记载,清乾隆时期该县有99个紫菜坛,在旧契里还标明位置,以石灰水划界,写为“紫菜滩”,此外还记载了清理岩礁、增产紫菜的作业方式。约150年前,人们发现用石灰水划过的紫菜坛面,紫菜生长得特别茂盛,因而创造了用石灰水处理岩礁以增产紫菜的方法。该方法一直沿用至20世纪50年代,称为“菜坛式养殖法”。当时,人们还不了解长成紫菜的“种子”是哪里来的,不能掌握播种的主动权,因此,生产丰歉无法人为控制。1949年,英国藻类学家德鲁发现,一种称为“壳斑藻”的藻类其实是由紫菜的习见孢子萌发后钻入贝壳里形成的。每年春夏之交释放孢子,钻入贝壳里长出“壳斑藻”度过高温的夏秋季节,秋末冬初时,“壳斑藻”产生“种子”附在岩礁或网帘上于冬春季节长成紫菜,如此周而复始。

【传播】紫菜的传播主要通过“壳斑藻”产生的孢子进行。20世纪50年代之前,由于菜农不知道紫菜种子是从哪里来的,紫菜的栽培与传播范围很小。对紫菜孢子由来的了解和掌握与育苗技术的突破,使紫菜的传播与发展成为可能。从地理分布上看,我国的紫菜有两种,一种是生长在南方的称坛紫菜,种植的时间早,面积大,产量高;另一种是生长在北方的称条斑紫菜,种植的面积很小,江苏栽培的即为条斑紫菜。20世纪70年代后期,江苏省海洋水产研究所从中国水产科学院黄海水产研究所引进紫菜苗,在如东近海进行试种。取得成功后,一方面继续扩大种植面积,另一方面组织科技人员研究紫菜育苗、种植、加工技术,取得多项重大突破,使江苏紫菜的种植迈上了发展的快车道。

(二)生产与应用

【分类】紫菜在分类学上,属红藻门,原红藻纲,红毛菜目,红毛菜科,紫菜属。紫菜虽是生长在海里的植物,却能做菜吃,因其颜色呈紫色,所以取名紫菜。另有一说,紫菜含叶绿素、胡萝卜素、藻红蛋白等色素,因其含量比例的差异呈不同颜色,但以紫色居多,因此得名。我国沿海北起辽宁,南至海南均有紫菜分布,据记载,现已定名的紫菜物种有24种,其中条斑紫菜和坛紫菜是我国主要的栽培物种。

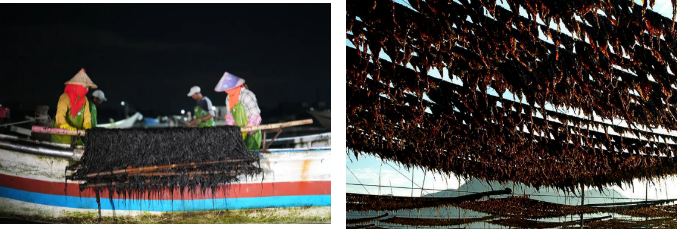

【生产】21世纪以来,我国的紫菜栽培业发展很快。2010年,紫菜栽培面积已达9106万亩,产量1072万吨。其中坛紫菜接近8万吨,条斑紫菜220万吨。早期主要是坛紫菜,加工方法简单,人们将收获的新鲜紫菜洗净后晒成“散菜”,或摊放在竹条编织的竹帘上,晒干后即成为方形或圆形的“菜饼”或索状的“索菜”,这种加工方法称为初加工(一次加工),其产品主要在国内消费。

条斑紫菜的加工十分讲究。需建设标准化的加工厂房,配备现代化的一次、二次全自动加工机械,按国际紫菜贸易标准及规格加工。一次加工是将收获的高质量紫菜原藻加工成干紫菜,二次加工以干紫菜为原料,涂抹事先配置的各种调料,加工成烤紫菜、调味紫菜、紫菜脆片等紫菜食品。江苏省是条斑紫菜的主产区,据江苏省紫菜协会统计,2014年条斑紫菜海上栽培面积40万亩,室内育苗面积35万平方米,各类加工机组600多台套,二次加工生产线110条以上,年产紫菜制品50亿以上。

【消费】坛紫菜干制品以内销为主,全国各大超市都有销售。条斑紫菜二次加工制品全部出口,出口率达74%,占国际紫菜市场贸易额的65%以上。产品外销到五大洲近80个国家和地区,创汇额达2亿多美元,行业总产值达50亿人民币。

文章来源:中华农业科教基金会组编《农业物种及文化传承》

图片来源:网络